辞赋通讯开栏语

辞赋欣欣,人才济济。辞赋文化,呈蒸蒸日上之势。

辞赋文化公众号与辞赋文化网,今开《辞赋通讯》栏目,旨在联络感情,沟通信息,繁荣创作,增进友谊。编者、作者、读者尽可在此间徜徉、寄语。编辑部活动告知,各地方辞赋信息,作者感言,读者评议,文字图片短视频,形式多样,长短不拘。欢迎来稿,不胜感激。

来稿发送至cfwh2007@163.com。(投稿请标明:《辞赋通讯》栏目)

(一) 闵凡路的《忆当年,新华诗友办诗社》,7月11日在《新华每日电讯》草地副刊发表。同日新华社客户端读书频道转发,引起诗友热评,对老一代新华人的襟怀、文采和对中华优秀传统文化的弘揚,深表赞佩。穆青、海稜、李普、冯健、张结、何东君、張锦、闵凡路、王玉章、张万舒、杜运燮、苏仲湘、周笃文、林岫、宣奉华、蒋有泉等老诗人、老新华人的风采在文中再现。新华社客户端读书频道转发的浏览量三天已过十万。新华诗社和《新华诗叶》,成为新华园中一道靓丽风景。

忆当年,新华诗友办诗社

闵凡路

新华社是记者编辑工作的场所,是文人墨客集中的地方。38年前,1987年6月24日,新华诗友二十余人在新闻大厦聚会,作出成立新华诗社的决定。已从新华社副社长岗位退下来的缪海稜主持会议。时任社长穆青到会祝贺。这也是当时新华社一大文化盛事。

当天参加会议的人都是新华社的诗人和诗词爱好者,有王玉章、陈伯坚、孙振、方言、许邦、张结、张万舒、闵凡路、杨穆俊、苏仲湘、杜运燮、卫元理、方徨、方辉盛、吕金铃、蒋 有泉等。大家推举缪海稜为新华诗社社长,穆青担任顾问。会议还决定出版诗刊,定名为《新华诗叶》,由缪海棱、王玉章、张结、张万舒、闵凡路、苏仲湘、杜运燮、卫元理、吕金铃、蒋有泉、段明刚组成诗刊编辑委员会。缪海稜兼任主编。苏仲湘、卫元理为执行编辑。诗刊以刊登古诗词为主,亦发新诗。

有泉等。大家推举缪海稜为新华诗社社长,穆青担任顾问。会议还决定出版诗刊,定名为《新华诗叶》,由缪海棱、王玉章、张结、张万舒、闵凡路、苏仲湘、杜运燮、卫元理、吕金铃、蒋有泉、段明刚组成诗刊编辑委员会。缪海稜兼任主编。苏仲湘、卫元理为执行编辑。诗刊以刊登古诗词为主,亦发新诗。

缪海稜是位老社长、老革命、老诗人,为人谦和,知识渊博,在革命战争年代就写诗,主要是古体诗。他也是新华诗社的主要发起者。

大家在创社会上发言,称赞新华社成立诗社是一件好事,新闻工作者学一点诗词很有益处,要发挥新华社的有利条件把诗社办好。

上个世纪80年代中期,是中国经济社会迅速发展的时期,也是新华社事业大发展的时期。各项事业蒸蒸日上,人们心气很高。这也是大家主张办诗社的原因。

会议商定,出版诗刊《新华诗叶》,请新华出版社出书号,每年两期。经费采取“化缘”方式,商请有实力的各部门轮流支付。如《半月谈》、《瞭望》、《经济参考报》、《参考消息》、国内部、中国图片社、新华出版社等。这些部门当时都有经营收入,并有一定的自主权。我记得第一期刊物2000多元经费就是半月谈杂志社出的,我那时担任《半月谈》总编辑。后来,在张宝顺任主管经营工作的副社长时,决定这笔经费由总社财务统一支付。

《新华诗叶》创刊号于1987年10月问世,穆青题写刊名。“编者的话”这样写道:“成立诗社和出版诗刊,在新华社历史上还是第一次。其目的在于,增进诗词爱好者之间的友谊和联系,促进中华诗词之学习研究和创作,改进新闻写作,推动精神文明建设。”

穆青、海稜、李普、冯健都在创刊号上发表了诗作。海稜在他的15首诗中,有一首《望江南》,是贺新华诗社成立和《新华诗叶》出版的,诗曰:

“春光好,一片在‘新华’。朝出城乡探信息,夜归砚座绘奇葩,记者出诗家。 群芳好,众卉萃 ‘新华’。难得株株争异彩,敢期朵朵斗奇霞,妙手笔生花。”

新华诗社从1987年6月成立至今,换过四任社长,缪海稜、张结、何东君、张锦。我曾担任过副社长,现为顾问。周笃文、林岫、宣奉华等担任过编委。《新华诗叶》现任总编辑是周清印。

张结古诗词造诣颇深,诗写得很好。原任新华社副总编辑,长期担任新华社驻外记者。离休后还曾担任《中华诗词》主编。他对诗社后来的发展贡献很大。原编委蒋有泉后来出任中国楹联学会会长。

《新华诗叶》发表数千首诗作,寄托了众诗友对时代、祖国、新华,以及对事业、家乡、友人的深情。我退休后创办《中华辞赋》,写诗写赋,得益于当年新华诗社的培育。如今,新华园又涌现出一大批年轻的诗人,可喜可贺。

记得缪海稜社长1997年逝世时,新华诗友为他敬送的挽联这样写道:

“延河振翮,烽火宣劳,报道掏丹心,无产新闻尊耄宿;

野草组吟,新华主帜,篇章遗彩笔,骚坛风雅失诗翁。”

缪老走了,许多老诗人走了,但新华诗社依在,新华诗情依在。至今我依然深深地怀念与新华诗友们相处的日子。

中国是诗的国度。新时代的中国,新时代的新华社,更加诗情洋溢,豪情满怀,更多宏篇巨制,锦绣华章!

2025年7月8日记于北京

(二)北宋文坛双杰的翰墨缘(作者:王树成)

欧阳修与苏轼亦师亦友,均系北宋众望所归之文坛巨擘。

苏轼自幼仰慕欧阳修,“昼诵其文,夜梦见之”。

欧阳文忠公初读东坡文时,正值嘉祐二年春闱。彼时老学士为知贡举,得苏轼《刑赏忠厚之至论》,“以为异人”,称“他日文章,必独步天下”。读至精妙之处,不禁击节,退而叹曰:“老夫当避此人,放出一头地”(载于《宋史·苏轼传》)。后东坡忆及此事,尝云:“欧阳子,今之韩愈也。”两相推许,俱见胸襟。

文忠公晚年致仕居颍,东坡与弟苏辙往谒。老人目昏不能观书,犹令东坡诵其新作。听至妙处,辄拊掌称善。其《六一诗话》有言:“诗家虽率意,而造语亦难。”东坡对曰:“某平生无快意事,惟作文章,意之所到,则笔力曲折无不尽意。”此段对答,见于《东坡题跋》,墨香犹新。

苏轼兄弟在颍州曾与欧公泛舟西湖、切磋文章、吟诗话旧,盘桓二十余日,方才依依惜别,不想竟成永诀。

元丰二年,乌台诗案发。东坡系狱,忆及文忠公昔年诫语:“文字如药石,善用之可以养生,不善用之亦可速死。”铁窗寒月,始悟先贤深意。后谪黄州,作《与李端叔书》云:“得罪以来,深自闭塞。扁舟草履,放浪山水间。”其萧索之意,竟与文忠公《醉翁亭记》“太守与客来饮于此,饮少辄醉”异代同调。

东坡尝跋文忠公书云:“欧阳公书,笔势险劲,字体新丽。”文忠公亦评东坡字:“子书大字颇能用笔,小字虽精而少态度。”两相品评,俱载文集。后人在《东坡志林》中见其自述:“吾于欧阳公,犹子路之于孔子。”其崇仰之情,溢于言表。

今观二公文集,文忠公有《祭苏子美文》:“子之心胸,蟠屈龙蛇。风云变化,雨雹交加。”不意二十年后,此语竟可移评东坡。而东坡祭文忠公曰:“民有父母,国有蓍龟。斯文有传,学者有师。”十六字,字字千钧。两公神交,可谓“同明相照,同类相求”,《周易》此语,恰成注脚。

颍水悠悠,墨香未泯。近读《宋稗类钞》中得见轶事:东坡每有新作,必设虚座,置文稿其上,若先呈文忠公观览。此般情谊,较之李白“吾爱孟夫子”之句,更见深沉。文忠公尝言:“君子以同道为朋。”东坡终其一生,未尝负此“朋”字。

世人曾有“文人相轻”之说,而欧苏墨缘,恰似双鹤翔于九皋,声闻于天,而不相争。文忠公殁后三十年,东坡在颍州见其手植杨柳,犹作诗云:“平生长恨欧公逝,不识倾心向谁论。”此般情怀,终使相轻者所瞠乎后矣。故知:文人相重,自古亦有之,惟真文人能尔。

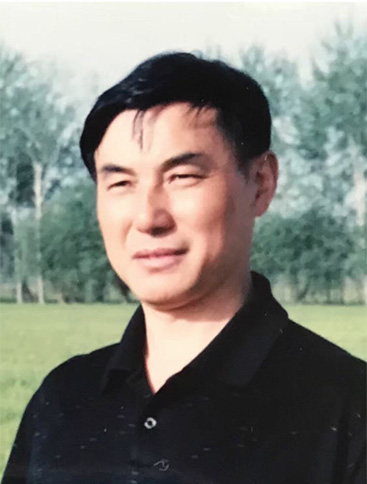

作者简介:王树成,高级编辑。曾任《半月谈》副总编辑,新华社安徽分社、北京分社社长,《经济参考报》总编辑,香港文汇报董事长兼社长,《人民日报》编委兼海外版总编辑,第十二届、十三届全国政协委员。

(三)中华韵文之大者、雄者(作者:马永祥)

中华韵文之“ 韵”, 循声韵格律之规, 诗、词、赋皆在此列,对联则不在其属。在这三类韵文之中,古人说,赋者,诗之流也;我则谓,赋者,韵文之大者、雄者!为何?缘由有六:

一、应时而生,盛于盛世

赋发轫于春秋战国,鼎盛于汉代。汉王朝是中华民族繁荣发展的鼎盛时期,经济、社会、政治乃至文学都呈现积极繁荣之态。辞赋作为汉代的主流文体,完全适应了社会经济发展趋势,恰如“大文化必生于大时代”,其兴盛与时代同频,彰显出赋文与盛世的深厚联结。

二、体量恢宏,包罗万象

赋的体量大,在韵文中尤为突出。它能体物、记事、说理、言情,兼容并蓄。虽也有不少言情小赋,但却以“大”立骨、以“雄”成文,如汉代司马相如的《子虚赋》《上林赋》,洋洋洒洒,气势磅礴;如今所见如《金华山赋》等作品,篇幅可达万余字,其体量远非诗中绝句和词中小令所能比拟,堪称韵文中之“大哥大”。

三、记事周全,说理透彻

作为韵文,赋在表达上独具优势。它记事周详,能将事情的来龙去脉、全貌细节讲透讲清;说理透彻,可层层剖析义理哲思。这种周全与深刻,是受格律篇幅限制的诗词难以企及的,尽显赋在韵文表达上的广度与深度。

四、效果强烈,影响深远

赋作为韵文,在历史中留下诸多深远影响的佳话。“千金难买相如赋”,汉代陈皇后请司马相如作《长门赋》,以委婉动人之笔感动帝王,使其回心转意;西晋左思《三都赋》问世,士族大夫争相传抄,出现“洛阳纸贵”的景象。这些都印证了赋作为韵文的强烈效果与广泛影响。

五、登高而赋,彰显才学

“登高而赋,可以为大夫”,赋曾是朝廷选拔人才的科举考试内容,因其创作能体现一个人的才华、才能与境界。它并非普通大众可轻易驾驭,而是需要有深厚学养、广阔胸怀与高远境界的士大夫或有识之士方能为之,这在韵文中更显其“雄”。

六、应时复兴,助力时代

当今时代是辞赋复兴的最好时期,作为韵文,它紧随大时代而来,适应中华民族伟大复兴的伟大时机。在这个需要传统大文学承载时代精神的阶段,赋理应为中国梦的实现、为中华民族的伟大复兴贡献文学力量,这既是其作为韵文的使命,亦是其生命力的体现。

综上,赋以其与盛世同生的背景、恢宏的体量、透彻的表达、深远的影响、对才学的彰显以及与时代同频的复兴机遇,在诗、词、赋三类韵文中,当之无愧为大者、雄者。

作者简介:马永祥,浙江宁波市人,历任原南京军区后勤部政治部副主任、江西省九江军分区政委、杭州疗养院政委、浙江省文史研究馆研究员,现为浙江省辞赋学会执行会长、作协会员、书协会员。出版《壮心不已》《胡庆余堂》《西湖书法》《诗心如玉》《弘文载道》等专著,主编《人文建岙》《当代辞赋》《时代先锋》等书刊。

(四)辞赋家韩邦亭先生在山东枣庄做辞赋文化分享,受到欢迎。

7月8日,面向一线教育工作者,韩邦亭在市中区“千年辞赋·照见今我”教育讲堂上,作《辞赋文化漫谈》报告,系统梳理了辞赋的历史脉络与艺术价值。

7月11日,面向民盟成员,韩邦亭参加在市委党校举行的民盟枣庄市委会培训,作《植根于儒学土壤的枣庄石榴文化》专题分享,从诗学、赋学及仁学维度深入剖析地方文化特色,在参会人员中产生共鸣。

韩邦亭先生是棗庄荀子辞赋院长,《新时代中国赋》编委,也是第二届中华辞赋高研班导师,多次出任全国辞赋大赛评委,著有《韩邦亭词赋选》。

本栏目主编:王德艳